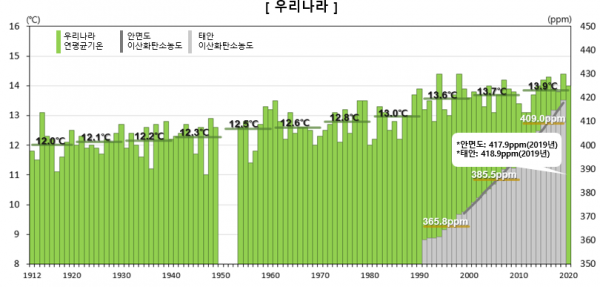

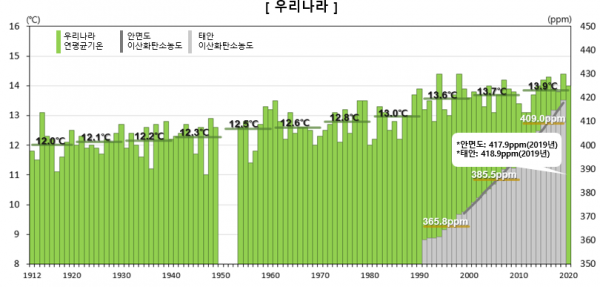

우리나라, 전 지구의 연평균기온과 CO2 증가 비교

[국회의정저널] 기상청은 100년 이상 관측자료를 보유한 6개 지점을 대상으로 우리나라 과거 기후변화 추세분석 결과를 오는 29일 발표한다.

109년간 6개 지점에서 관측된 일 평균·최고·최저기온 일 강수량· 강수일수와 이를 통해 계산된 극한기후지수 28종에 대해 통계분석을 했다.

분석 결과, 기온의 장기적인 변화 추세로 최근 30년은 과거 30년에 비해 연평균기온이 1.6℃ 상승했다.

109년간 연평균기온은 10년마다 +0.2℃로 꾸준히 상승했고 특히 봄과 겨울의 기온 상승 경향이 뚜렷이 나타났다.

지점별 특성으로는 내륙과 해안, 도시화에 따른 차이가 나타나, 과거보다 대구와 서울은 기온이 각각 +2.0℃, +1.9℃로 비교적 높게 상승한 데 반해, 목포는 +0.8℃ 상승으로 도시 간 차이를 보였다.

강수량의 장기적인 변화 추세로 최근 30년은 과거 30년에 비해, 연 강수량이 135.4㎜ 증가했고 강수일수는 21.2일 감소했다.

109년간 연강수량은 매 10년당 +17.71㎜로 증가하는 경향이나, 강수일수는 감소 추세로 최근 강수강도가 강해지는 추세이다.

계절별로는 여름철 강수량이 매우 증가했고 강수일수는 전 계절 고르게 감소했으며 강수강도는 여름과 가을에 증가했다.

극한기후지수는 폭염·열대야 일수 등 더위 관련 지수의 증가가 뚜렷하고 호우와 같은 극한 강수 발생일수도 증가했다.

폭염, 열대야 일수는 과거 30년 대비 최근 30년은 각각 +1.0일 +8.4일로 증가했지만, 한파, 결빙 일수는 –4.9일 -7.7일로 감소했으며 호우 일수는 +0.6일 증가했다.

지구온난화가 가속화될수록 극심한 더위 현상뿐만 아니라 집중호우 등 막대한 피해를 초래하는 극한기후현상이 더욱 빈번하고 강하게 나타나는 추세로 재난·재해뿐만 아니라 국민 일상건강에 대한 대비도 필요한 실정이다.

또한, 올해 서울의 벚꽃이 99년 만에 가장 일찍 개화한 것과 같이, 계절 시작일과 계절 길이의 변화도 뚜렷이 나타났다.

과거 30년 대비 최근 30년 여름은 20일 길어지고 겨울은 22일 짧아졌으며 봄과 여름 시작일이 각각 17일 11일 빨라졌다.

기후를 표현하는 24절기의 변화도 나타나, 과거보다 기온이 +0.3~+4.1℃ 상승했다.

특히 겨울과 봄에 해당하는 절기의 기온 상승 폭이 높게 나타났으며 가장 추운 절기인 ‘대한’, ‘소한’에서도 영상 기온을 보였다.

밤의 길이가 가장 긴 ‘동지’가 모든 절기 중 기온 상승 폭이 가장 컸고 가장 큰 추위를 나타내는 절기가 ‘대한’에서 ‘소한’으로 바뀌었다.

개구리가 깨어난다는 ‘경칩’, 여름 시작을 나타내는 ‘입하’의 과거 기온이 나타나는 시기가 각각 13일 8일 당겨져, 봄·여름의 시작일이 빨라지는 것과 유사한 경향을 보였다.

109년간 기온과 이산화탄소 농도 변화 추세 비교를 통해, 온실가스 배출로 인한 기온 상승도 뚜렷이 나타났다.

전 지구에 비해 우리나라 연평균기온 증가는 +0.8℃, CO2 농도는 +6.5ppm 높게 나타나, 우리나라 온난화·도시화가 전 지구 평균보다는 빠르게 진행되고 있음을 알 수 있다.

기기를 이용한 우리나라 기상관측의 역사는 조선세종 23년, 측우기로 비의 양을 측정한 옛 기록부터, 근대에는 1904년 인천 임시관측소를 시작으로 부산·목포·서울·대구·강릉이 추가되어 1912년에 6곳 측후소에서 관측이 이루어졌다.

과거에는 사람이 직접 측정·기록하는 수동방식에서 현재 최첨단 장비를 통한 자동계측으로의 관측기술 발전과 함께 축적된 ‘109년 자료’는, 지구온난화·도시화로 인한 기후위기시대의 증거자료라 할 수 있다.

이번에 발표한 109년 기후변화 추세분석 결과는 2020년 이후 신평년값 경신과 함께 국민 기후위기 인식전환을 위한 교육·홍보 및 기후변화 대응정책 수립을 위한 기초자료로 활용될 예정이다.

이번 분석자료는 ‘기후정보포털 열린마당 ’ 발간물 ’ 기후변화시나리오’에서 ‘우리나라 109년 기후변화 분석보고서’로 내려받을 수 있다.

박광석 기상청장은 “이번 분석자료를 통해 과거 한 세기 우리나라 기후변화 역사를 되돌아볼 기회였다”며 “다시 한번 기후위기의 심각성을 체감하고 2030년 온실가스 감축 목표와 2050년 탄소중립까지 숨 가쁘게 달려갈 수 있는 원동력이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

저작권자 © PEDIEN 무단전재 및 재배포 금지

4℉

4℉

6℉

6℉

7℉

7℉

5℉

5℉

8℉

8℉

6℉

6℉

5℉

5℉

7℉

7℉

7℉

7℉

8℉

8℉

0℉

0℉

8℉

8℉

8℉

8℉

6℉

6℉

8℉

8℉

7℉

7℉

4℉

4℉

3℉

3℉

8℉

8℉

6℉

6℉

7℉

7℉

12℉

12℉

7℉

7℉

7℉

7℉

6℉

6℉

6℉

6℉